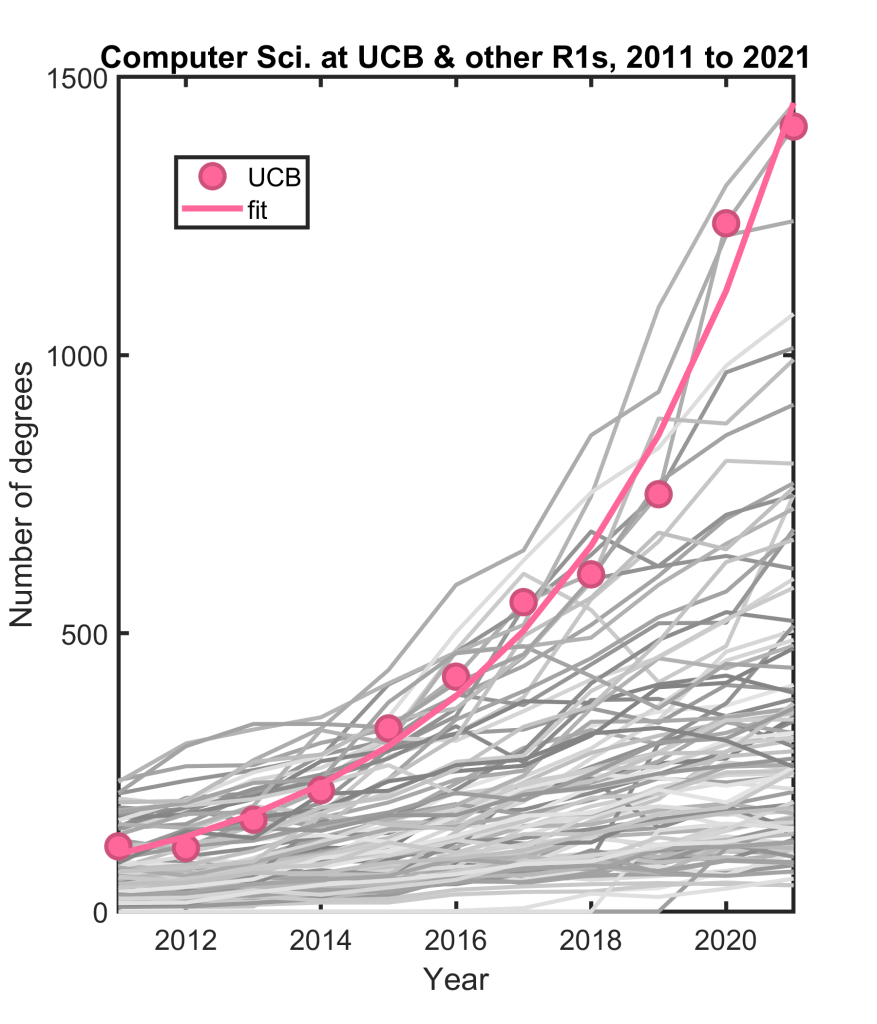

미래의 유망 직업이라던 컴퓨터공학이 전성기를 지나 버렸다는 신호가 보입니다. 수년간 높은 소득을 꿈꾸는 젊은이들은 “컴공으로 가라”는 조언을 따라왔지요. 2005년부터 2023년까지 미국의 컴퓨터공학 전공자는 네 배로 늘었습니다.

그런데 올해 새로 집계된 수치는 다소 충격적입니다. 전국적으로 전공자 수 증가율은 고작 0.2%에 그쳤고, 여러 학교에서는 이미 감소세가 뚜렷하다고 교수와 학과장들이 전합니다. 스탠퍼드처럼 손꼽히는 명문에서도 폭발적인 증가는 멈췄습니다. 프린스턴대 컴퓨터공학과장 시몬 루신키비치에 따르면 지금 추세라면 2년 뒤 졸업생 규모가 현재보다 25% 작아질 전망입니다. 듀크대에서는 컴공 입문 과목 수강생이 1년 사이 약 20% 줄었고요.

놀랍지만 이유는 비교적 분명합니다. 초급 개발자의 고용 전망이 어둡다는 사실을 학생들이 체감하고 있기 때문입니다. 최근 몇 년간 기술 업계는 해고와 채용 동결을 거듭했습니다. 그 배경에는 다름 아닌 기술 자체, 특히 인공지능이 있습니다. AI는 글쓰기보다 코드 작성에 더 유용하다는 평가를 받으면서, 자신을 만든 인력부터 대체할 준비를 마쳤습니다. 최근 퓨리서치 조사에서도 미국인은 소프트웨어 엔지니어가 생성형 AI로 가장 큰 영향을 받을 직군이라고 응답했지요. 많은 젊은이가 이 사실을 직접 확인하고 싶어 하지는 않는 듯합니다.

“참 역설적이죠.” 브루킹스연구소에서 AI와 노동시장을 연구하는 몰리 킨더의 말입니다. “미래를 대비하려면 대학에서 코딩을 배우라 했는데, 지금은 ‘배워야 할 코딩’ 시대가 끝나 가는 셈입니다.” 숫자만 놓고 보면 컴퓨터공학은 벌써 정점을 지나간 듯합니다.

“AI 혁명 한복판인데, 저는 일자리가 없네요”

테네시대학교 녹스빌 캠퍼스 박사 과정생 크리스 그롭은 여덟 달째 구직 중입니다. 그는 로즈홀먼 공과대에서 컴퓨터공학·수학·계산과학을 트리플 전공했고, 컴공 박사 과정도 대부분 이수했습니다. 학위보다 일을 택하고 싶지만, 채용 벽은 높습니다. 동료 가운데 겨우 두 명이 최근 취업에 성공했는데, 한 명은 40곳에 맞춤 자기소개서를 보내고 회사 사람들과 직접 만남을 잡았고, 다른 한 명은 600번 지원서를 냈다네요. “우리는 AI 혁명을 한다지만, 저는 그 핵심 AI를 전공했는데도 일자리를 찾지 못하고 있습니다.” 그롭은 “평생 준비해 온 길을 잠시 접고 전기 기술자 견습이라도 해야 하나 고민했다”고 털어놓습니다.

그롭이 처한 어려움은, 전반적인 초년생 고용시장 둔화와 기술 분야 침체가 겹친 결과입니다. 지난 3년 동안 다른 분야 22~27세 고용은 소폭 늘었지만, 같은 연령대의 컴공·수학 직종 고용은 8% 감소했습니다. 불과 몇 해 전만 해도 스탠퍼드·UC버클리·카네기멜런 졸업생들은 구글·아마존 리크루터가 먼저 데려가려 애썼습니다. 이제는 그들도 훨씬 적극적으로 발품을 팔아야 한다고 교수들은 전합니다. 그롭의 아버지 윌리엄 그롭(일리노이대 어배너섐페인 슈퍼컴퓨팅센터 소장)은 이렇게 말합니다. “머신러닝 석사 학위를 가진 제 아들도 아직 구직 중입니다. 예전 같지 않아요.”

“막내 개발자? 챗봇이 해 주고 있습니다”

AI를 가장 먼저 통합한 업계에서 실업률이 유독 높다는 사실은, AI가 직무를 대체하고 있다는 강력한 근거입니다. 알파벳과 마이크로소프트 경영진은 AI가 자사 코드의 25% 이상을 작성하거나 보조한다고 밝혔습니다. 마이크로소프트는 최근 6,000명의 직원을 해고했습니다. 앤트로픽의 제품 책임자는 신입 인력이 맡던 업무를 회사 챗봇에 주고 있다고 말했고, CEO는 향후 5년 안에 초급 인력 절반이 AI로 대체될 수 있다고 경고했습니다. 몰리 킨더는 기업들이 곧 ‘커리어 사다리의 맨 아래 단’을 통째로 없애 버릴까 우려합니다. 컴공 신입들의 현실이, 머지않아 다른 화이트칼라 초년생에게도 닥칠 수 있다는 얘기지요.

물론 모든 변동을 AI 탓으로만 돌리기는 이릅니다. 기술 업계는 원래 경기 호황과 침체를 반복합니다. 높은 금리와 불확실한 무역 환경 속에서, 경영진은 확장을 미루고 직원도 이직을 꺼립니다. 조지타운대 연구 책임자 잭 메이블은 이런 거시 여건을 지적합니다. 하버드대 경제학자 데이비드 데밍은 “기업이 구조조정을 AI 때문이라고 설명하면 책임을 밖으로 돌리기 쉽다”고 말합니다. “AI가 채용 요건을 실질적으로 바꿨다는 명확한 증거는 아직 적다”는 것이 그의 진단입니다.

전공 선택, 다시 ‘인문학’이 뜰까요

컴퓨터공학 전공자 수는 늘 노동시장에 따라 출렁였습니다. 일자리가 줄면 전공 인기는 꺾이고, 그렇게 공급이 모자라면 임금이 올라 다시 학생들이 몰리는 식이었죠. 지금 감소세가 일시적 숨 고르기일지, 노동 세계 판 자체가 뒤집히는 전조일지는 아직 불확실합니다. MIT의 샘 매든 교수는 “기업이 생성형 AI를 쓴다 해도 결국엔 소프트웨어 엔지니어 수요를 더 늘릴 수도 있다”고 봅니다.

그럼에도 경제학자들은 같은 조언을 내놓습니다. “단일 기술보다, 오랫동안 써먹을 수 있는 역량을 길러라.” 데밍의 연구에 따르면, 역사·사회과학을 전공한 남성 졸업생이 장기적으로는 공학·컴공 출신보다 더 높은 수입을 올리기도 합니다. 협상·의사소통 같은 ‘소프트 스킬’이 지속적으로 가치를 인정받기 때문이죠. “어떤 특정 기술만 배워서는 미래를 장담할 수 없습니다. 45년 직장 생활을 견딜 ‘미래형 역량’을 고민해야 합니다.”

물론 불확실성이 커질수록, 많은 학생은 오히려 ‘즉시 취업’이 보장되는 길을 찾습니다. 문제는 AI가 그 길마저 얼마 안 가 닫아 버릴지 모른다는 데 있습니다. 어떤 직업이 ‘마지막 안전지대’로 남을까요? 컴공 버블의 현재가 우리 모두에게 던지는 질문입니다.

- 원문 : Rose Horowitch, The Computer-Science Bubble Is Bursting, The Atlantic

- 번역/이미지 : ChatGPT o3 & Sora / 편집: 에디